Héritage africain et expression martiniquaise

Le Bèlè est bien plus qu’un art ou un folklore : il constitue l’un des piliers de l’identité martiniquaise. Hérité des cultures africaines amenées par les esclaves en Martinique, le Bèlè est une forme d’expression musicale, vocale et chorégraphique qui a traversé les siècles en incarnant tour à tour la mémoire, la résistance, le travail et la joie de vivre.

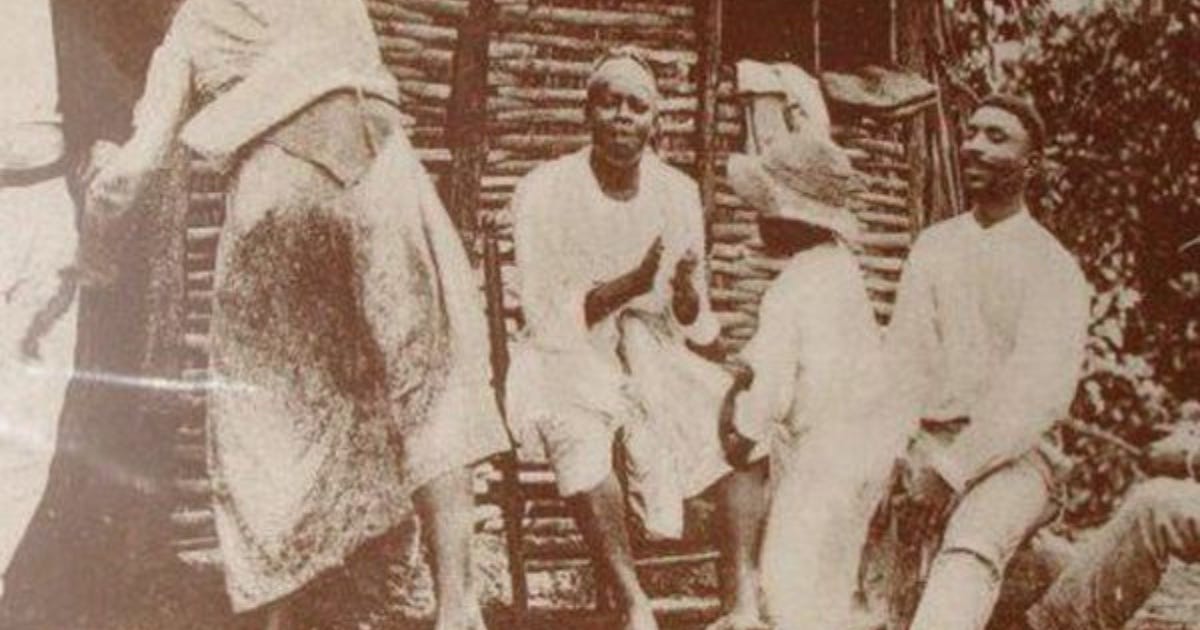

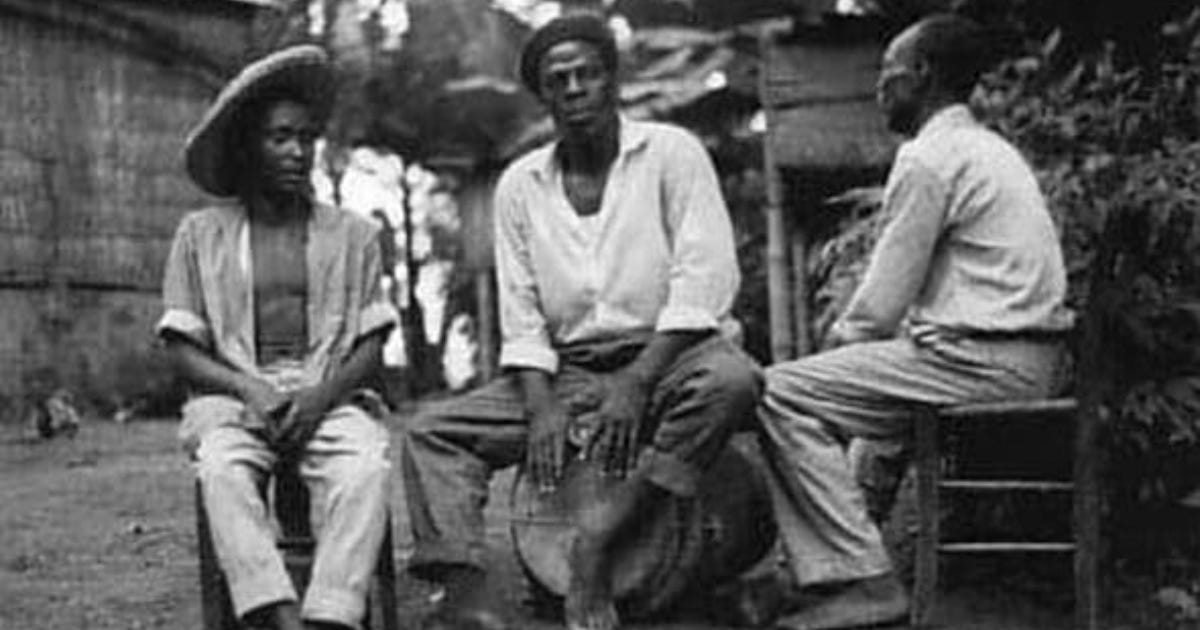

Dès le XVIIe siècle, alors que les colons interdisaient aux esclaves de pratiquer leurs musiques traditionnelles, le Bèlè est né dans la clandestinité. Il s’est nourri des traditions africaines (notamment du Bénin, ancien royaume du Dahomey, où il portait le nom de Djouba) et s’est peu à peu transformé au contact des cultures européennes. L’influence du quadrille européen se retrouve dans certaines formes de danse, alors que les rythmes de la Kalenda témoignent de l’héritage africain.

Un art complet et codifié

Le Bèlè repose sur une interaction subtile entre le chant, le rythme, la danse et la parole. C’est une pratique collective où chaque rôle est essentiel :

Le Lavwa (le soliste) ouvre le chant en créole.

Les répondè (ou « lavwa dèyè ») assurent la réponse en chœur.

Le joueur de ti bwa rythme le tout à l’aide de deux baguettes sur l’arrière du tambour.

Le tanbouyè, enfin, donne la pulsation profonde avec son tambour bèlè.

Puis entrent les danseurs et danseuses, dont les pas précis créent un véritable dialogue corporel avec les musiciens.

Cette communication entre les participants donne naissance à une spirale vivante appelée lawonn bèlè, un espace circulaire où la danse, la musique et la voix fusionnent dans un langage commun.

Les différents types de Bèlè

Le Bèlè se décline en plusieurs répertoires, chacun ayant une fonction sociale et symbolique précise :

Bèlè de travail

Il accompagnait les tâches agricoles comme le coupé kann (coupe de canne), le lavwa bèf, le teraj kay (labour), ou encore le grajé manyok (râper le manioc). Ces rythmes soutenaient l’effort tout en servant de soupapes émotionnelles et narratives.

Bèlè de divertissement

On y retrouve le Gran Bèlè, la Kalenda, le Danmyé ou le Ladja, véritables expressions de la vitalité populaire. Ces formes de Bèlè sont rythmées, puissantes, parfois combatives, comme les danses de lutte ou de démonstration de force.

Bèlè de veillées funéraires

Certains chants comme le Bénészuel, le Ting bang, ou le Kanigwé accompagnaient les veillées mortuaires, offrant à la communauté un espace de deuil mais aussi de transmission.

Danses de pleine lune

Les danses lalinnklè, jugées licencieuses par l’Église et les maîtres colons, étaient exécutées dans le secret. Elles incluent la Kalenda, le Mabélo, le Woulé mango, et portaient des dimensions rituelles, liées à la fécondité, à la nature et aux cycles lunaires.

Une musique en constante évolution

Le Bèlè a influencé d’autres formes musicales martiniquaises. Au XIXe siècle, il fusionne avec la polka européenne pour donner naissance à la biguine. Celle-ci se décline en trois formes : biguine de salon, biguine de bal, et biguine de rue, cette dernière étant très vivante à Saint-Pierre.

Au début du XXe siècle, la mazurka créole fait son apparition, mélangeant la mazurka polonaise à une forme locale de Bèlè appelée belia. Plus rythmée et chaleureuse, cette mazurka possède une structure binaire, entre « Le Piqué » (rapide) et « La Nuit » (plus lente).

Une renaissance culturelle

Marginalisé après l’abolition de l’esclavage, souvent relégué au rang de musique « vié nèg » (vieil homme noir), le Bèlè a été longtemps ignoré par les élites. Ce n’est qu’à partir des années 1980 que des associations culturelles, en Martinique comme en métropole, ont permis sa réhabilitation.

Des swaré bèlè (soirées bèlè) sont organisées pour célébrer cet art vivant, réunissant musiciens, chanteurs, danseurs et spectateurs dans une ambiance de partage intense. Ces événements ont joué un rôle crucial dans la transmission de cette culture aux jeunes générations.

Les hauts lieux du Bèlè en Martinique

Aujourd’hui, trois foyers principaux perpétuent l’art du Bèlè :

Le Nord-Caraïbe, autour de Basse-Pointe

Sainte-Marie, au Nord-Atlantique

Le Sud, notamment les Anses d’Arlet et le Diamant

Des structures comme La Maison du Bèlè à Sainte-Marie participent activement à sa préservation et à sa valorisation à travers des formations, des spectacles et des publications.

Figures emblématiques du Bèlè

Plusieurs artistes ont marqué l’histoire du Bèlè martiniquais :

Emmanuel Casérus dit Ti Émile, légende du chant bèlè

Raoul Grivalliers alias Ti Raoul

Edmond Mondésir et son groupe Bèlènou

Kali, avec son projet Bèlè Boumbap

Sully Cally, Vaïty, Vwa Bèl Danm, Lèspri Danmyé

Dédé Saint-Prix, qui a popularisé les rythmes traditionnels dans le monde

Et bien sûr, Eugène Mona, qui a contribué à réhabiliter la flûte des mornes et les rythmes ancestraux.

Le Bèlè, loin d’être un simple vestige du passé, reste une force vive de la culture martiniquaise. Il est un langage corporel et sonore, un outil de mémoire, un espace de résistance et de liberté.

Transmettre le Bèlè, c’est préserver la conscience d’un peuple, sa créativité, son lien à la terre, à l’histoire et à l’Afrique. C’est aussi un moyen de revendiquer l’importance de la culture populaire dans la construction d’une identité martiniquaise forte et plurielle.