🚨 Voici les 5 Actualités des Antilles à retenir cette semaine ⏳🌴

Dimanche 28 Septembre 2025

Chlordécone : vers une réouverture du dossier entre attentes, responsabilités et défiance - Actu 1

La Cour d’appel de Paris doit statuer le 23 mars 2026 sur l’appel des parties civiles visant l’infirmation du non-lieu prononcé en janvier 2023 dans l’affaire du chlordécone. Ce dossier, qui s’étire depuis près de deux décennies, est devenu l’un des symboles majeurs des tensions entre les territoires antillais et l’État français.

Responsabilité politique et économique mise en lumière

Les critiques se sont multipliées contre les responsables politiques successifs qui autorisèrent ou tardèrent à interdire le chlordécone. Lors des débats au Sénat en avril 2025, un sénateur a pointé cette “tragédie sanitaire, environnementale, économique et politique”, affirmant que la responsabilité de l’État était désormais largement admise. Sénat

De plus, la cour administrative d’appel de Paris a reconnu en mars 2025 une faute de l’État dans l’homologation et le renouvellement des autorisations du pesticide. Elle a souligné la gestion défaillante des stocks et l’absence de précaution face aux données scientifiques sur la toxicité du produit.

Ce geste juridique fort n’est toutefois pas synonyme de réparation complète. Les critiques se focalisent sur le fait que l’indemnisation reste limitée, notamment en matière de préjudice moral d’anxiété, et que la majorité des victimes restent exclues de tout dispositif de compensation.

Les producteurs de bananes face à l’héritage toxique

Les bananeraies antillaises ont été au cœur du problème : c’est dans ces plantations qu’on a massivement utilisé le chlordécone entre 1972 et 1993 pour lutter contre le charançon.

Aujourd’hui, les producteurs doivent composer avec des sols contaminés. En Martinique, selon Le Monde, 11 000 à 12 000 hectares de terres agricoles sont classés comme pollués, ce qui représente une part significative des surfaces cultivables. Le Monde.fr

Pour s’adapter, certains exploitants recourent à des cultures hors sol ou à des couvertures bétonnées pour diminuer l’absorption du pesticide.

Mais pour beaucoup, cette situation est vécue comme une injustice : les agriculteurs dénoncent des pertes de compétitivité et des coûts accrus pour sécuriser leurs productions, sans compensation à la hauteur de leurs pertes subies.

Une défiance croissante parmi la population antillaise

Le scandale chlordécone a alimenté un sentiment profond de trahison. Les habitants des Antilles se sentent abandonnés, convaincus que les décisions gouvernementales ont longtemps ignoré leur santé et leur environnement.

Lors de l’audience en appel, certains avocats n’ont pas manqué de dénoncer le fait que les juges n’avaient pas « mis les pieds » dans les territoires concernés pour voir la réalité du terrain. Selon eux, la justice parisienne juge trop souvent depuis les bureaux, loin de la terre martiniquaise ou guadeloupéenne.

Bob Marley domine à nouveau le classement Billboard Reggae - Actu 2

Quarante et un ans après sa sortie, la compilation mythique Legend de Bob Marley & The Wailers retrouve la première place du classement Billboard Reggae Albums, confirmant l’aura intemporelle du roi du reggae.

Une œuvre culte toujours au sommet

Parue en 1984 chez Island Records, trois ans après la disparition de Marley, Legend s’est imposé comme la porte d’entrée incontournable vers son univers. Avec des hymnes tels que No Woman, No Cry, Redemption Song, Get Up, Stand Up ou encore One Love/People Get Ready, l’album cumule plus de 900 semaines dans le Billboard 200 et se classe encore aujourd’hui à la 126ᵉ place, preuve de son incroyable longévité.

À ce jour, il s’est vendu à plus de 25 millions d’exemplaires dans le monde, dont 18 millions aux États-Unis, ce qui en fait l’album reggae le plus vendu de l’histoire.

Le streaming, un nouvel élan

L’arrivée des plateformes numériques a élargi son public : des morceaux comme Three Little Birds ou Could You Be Loved figurent régulièrement dans les playlists mondiales et connaissent une nouvelle vie sur TikTok et Instagram. Spotify note d’ailleurs une part croissante d’auditeurs de moins de 30 ans, signe que Marley continue de séduire les jeunes générations.

Une portée universelle et militante

Au-delà du succès commercial, la compilation reste un cri de ralliement universel. De la lutte contre l’apartheid aux mouvements actuels pour la justice sociale et le climat, la voix de Marley continue d’accompagner les combats pour la paix, la liberté et l’égalité. Son message – « One love, one heart » – résonne aujourd’hui avec autant de force qu’à l’époque des années 1970.

Un héritage vivant

La famille Marley veille à faire vivre cet héritage à travers des rééditions vinyles remasterisées, des coffrets collector, mais aussi des expériences numériques immersives. Le musée Bob Marley de Kingston connaît une fréquentation record, et la marque Marley s’étend à la mode, au cannabis et aux produits de bien-être, prolongeant l’esprit du chanteur dans la culture contemporaine.

Une légende indestructible

Plus qu’un album, Legend est devenu un mouvement culturel mondial, symbole de résistance et de fraternité. Son retour au sommet du Billboard rappelle que la musique de Bob Marley est non seulement immortelle, mais qu’elle reste, plus de quatre décennies plus tard, la voix la plus puissante du reggae à travers le monde.

À l’ONU, Haïti réclame une nouvelle force internationale et des réparations à la France-Actu 3

« Voilà le visage d’Haïti aujourd’hui : un pays en guerre, un Guernica contemporain, une tragédie humaine ». Depuis la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, Laurent Saint-Cyr, chef de l’exécutif haïtien, a livré un plaidoyer sans détour. Son intervention a mêlé l’urgence de sortir son pays de la spirale de la violence et la volonté de refermer deux siècles d’injustices historiques.

Haïti, une nation à genoux face aux gangs

Meurtres, viols collectifs, famine, plus d’un million de déplacés : le constat dressé est glaçant. « Haïti est en guerre », a affirmé M. Saint-Cyr, décrivant une lutte asymétrique entre « des criminels qui veulent imposer la violence comme ordre social » et une population désarmée tentant de préserver sa dignité.

Depuis quinze mois, une Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMS) dirigée par le Kenya tente de rétablir l’ordre. Avalisée par le Conseil de sécurité mais financée uniquement par des contributions volontaires, elle n’a déployé qu’un millier des 2.500 policiers promis. Si la mission a sécurisé l’aéroport de Port-au-Prince et rouvert certains axes routiers, la capitale demeure sous le joug des gangs. « Leur bravoure n’a pas suffi à contenir la crise », a reconnu le dirigeant haïtien.

Vers une force onusienne de 5.500 hommes ?

Avec l’expiration du mandat de la MMS début octobre, Port-au-Prince plaide – avec le soutien des États-Unis et du Panama – pour la création d’une Force internationale de suppression des gangs, forte de 5.500 membres. Washington souhaite que cette mission soit placée sous Chapitre VII de la Charte des Nations unies, autorisant le recours à la force contre toute menace à la paix.

Les objectifs annoncés seraient clairs : neutraliser les gangs, sécuriser les infrastructures vitales et restaurer un minimum de stabilité institutionnelle. « Haïti veut la paix. Haïti attend la paix. Haïti a droit à la paix », a martelé M. Saint-Cyr, exhortant le Conseil de sécurité à agir vite pour éviter un vide sécuritaire.

Une transition politique toujours fragile

La crise sécuritaire s’ajoute à une instabilité institutionnelle chronique. Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, aucun scrutin n’a été organisé. Un Conseil présidentiel de transition, mis en place en 2024 sous l’égide de la CARICOM, doit préparer le retour aux urnes.

Selon M. Saint-Cyr, 85 % des centres de vote sont déjà identifiés et 65 millions de dollars mobilisés pour financer le processus électoral. « Le peuple haïtien doit pouvoir choisir ses dirigeants », a-t-il insisté, jugeant les élections libres et crédibles comme la seule voie vers une légitimité retrouvée.

La « rançon » de l’indépendance : un appel à la justice

Au-delà de l’urgence sécuritaire, le dirigeant haïtien a rappelé une blessure historique : l’ordonnance de 1825 par laquelle la France imposa à Haïti le paiement de 150 millions de francs-or en échange de la reconnaissance de son indépendance. Une dette colossale, payée jusqu’en 1947, qui a plombé l’économie de la première république noire du monde.

« Notre voix s’élève pour réclamer réparation, non pas dans un esprit de revanche, mais dans un souci de justice et de vérité », a déclaré M. Saint-Cyr. En juin 2025, l’Assemblée nationale française a reconnu l’injustice de cette dette, mais aucune décision concrète de réparation n’a encore suivi.

Haïti a d’ores et déjà créé un Comité national de réparations et de restitution, dans l’attente d’un geste de Paris. « La France a aujourd’hui l’opportunité d’écrire une nouvelle page de son histoire avec Haïti », a plaidé M. Saint-Cyr, reliant cette demande aux débats plus larges sur les réparations coloniales en cours au sein de l’ONU.

Un pays suspendu aux décisions internationales

Entre urgence humanitaire, transition politique fragile et quête de justice historique, Haïti se trouve à la croisée des chemins. Chaque jour sans réponse profite aux gangs qui étouffent le pays. La décision du Conseil de sécurité dans les prochains jours sera cruciale : soit elle ouvre la voie à une stabilisation, soit elle précipite un nouvel effondrement.

Bad Bunny : une « manie » qui a rapporté plus de 733 millions de dollars à Porto Rico - Actu 4

Entre juillet et septembre 2025, Porto Rico a connu un phénomène sans précédent : la résidence de Bad Bunny, alias Benito Antonio Martínez Ocasio, au Coliseo de San Juan. Durant près de trois mois, l’artiste portoricain a donné 31 concerts à guichets fermés, rassemblant plus de 600 000 spectateurs venus de toute l’Amérique latine et des États-Unis.

Un engouement populaire et médiatique

Chaque soir, le Coliseo vibrait au rythme des hits de l’artiste. Plusieurs générations de fans se sont retrouvées autour de celui qui est devenu une véritable icône culturelle du monde hispanophone. Sur les réseaux sociaux, l’événement a généré une visibilité colossale avec plus de 200 millions de partages, renforçant la portée internationale du phénomène.

Un impact économique record

L’euphorie musicale s’est traduite par des retombées économiques exceptionnelles pour l’île.

733 millions de dollars injectés directement dans l’économie locale selon les autorités touristiques.

48 255 nuitées hôtelières enregistrées dans 34 établissements, sans compter les locations Airbnb, guest houses et hébergements familiaux, tous complets.

196,5 millions de dollars de recettes directes générées pour l’hôtellerie et la restauration.

Une activité dopée pour les taxis, VTC, petits commerces, souvenirs, et même les vendeurs de bougies à l’effigie de San Benito – clin d’œil spirituel puisque les concerts ont débuté le jour de la fête de Saint Benoît.

Jamais un artiste n’avait suscité un tel mouvement économique sur l’île, selon l’Organización de Turismo de Puerto Rico.

Une portée symbolique forte

Le 20 septembre, Bad Bunny a ajouté un concert supplémentaire, en hommage aux victimes de l’ouragan Maria (2017), qui avait causé plus de 3 000 morts et dévasté une grande partie des infrastructures portoricaines. Ce soir-là, l’artiste a réaffirmé son amour pour Porto Rico, transformant son show en un moment de mémoire et de fierté collective.

Un choix politique assumé

Dans un contexte marqué par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et l’adoption d’une politique migratoire sévère, Bad Bunny a refusé de donner des concerts aux États-Unis. Craignant que ses spectateurs hispanophones ne soient ciblés par les agents de l’immigration, il a préféré concentrer sa résidence sur Porto Rico. Ce choix a renforcé l’île comme centre névralgique de sa tournée, faisant de San Juan une capitale culturelle et musicale mondiale.

Une tournée mondiale déjà annoncée

Après Porto Rico, Bad Bunny s’apprête à conquérir d’autres scènes internationales. Sa tournée 2025-2026 le mènera en Amérique du Sud, au Mexique, au Costa Rica, en Australie et en Europe, où la plupart des dates affichent déjà complet.

Une victoire pour Porto Rico

Au-delà des chiffres, la « Bad Bunny mania » illustre la capacité d’un artiste local à transformer son île en un hub culturel et économique mondial. À travers sa musique, Bad Bunny a non seulement exporté l’image d’un Porto Rico vibrant et créatif, mais il a aussi redonné confiance à une population encore marquée par les catastrophes naturelles et les crises politiques.

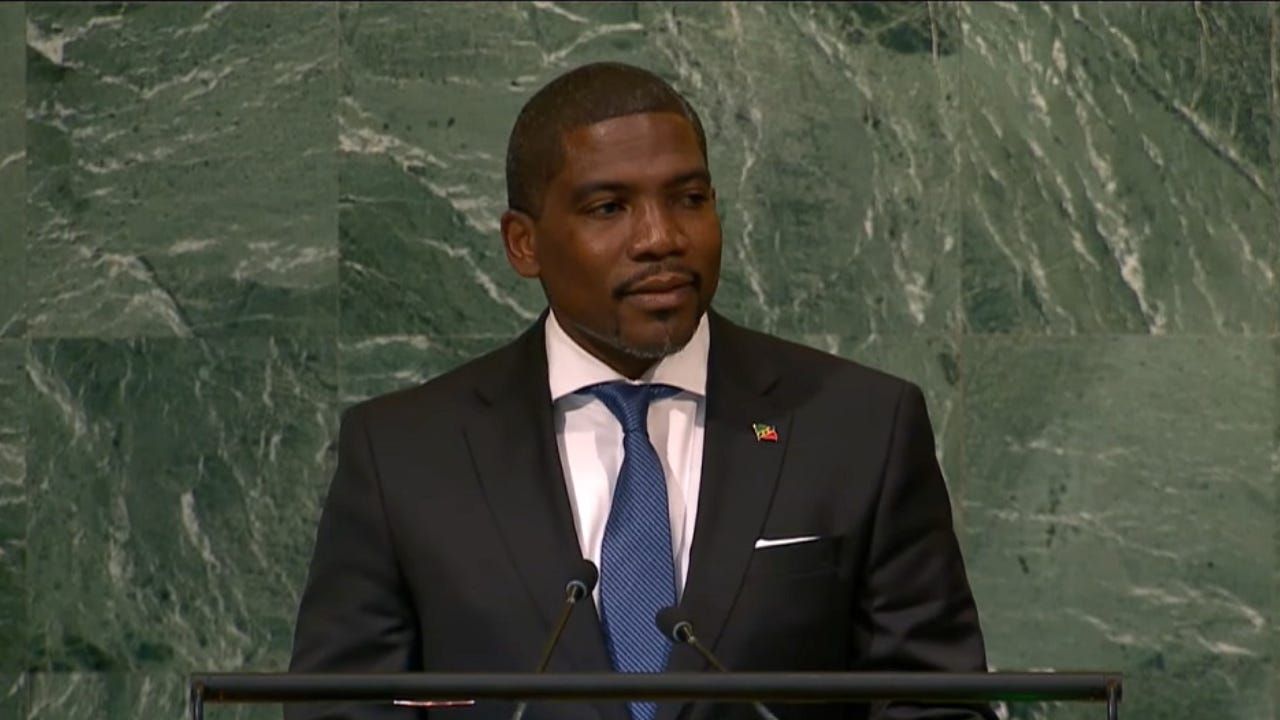

Changement climatique : « Une réalité que nous vivons », répond à Trump un dirigeant caribéen - Actu 5

À New York, en marge d’un sommet climatique organisé par le secrétaire général de l’ONU, le Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès (Saint-Kitts-et-Nevis), Terrance Drew, a répondu avec fermeté mais diplomatie aux propos de Donald Trump, qui continue de qualifier le changement climatique d’« exagération » ou de « supercherie ».

« Chacun a la possibilité de s’exprimer », a déclaré M. Drew à l’AFP, « mais pour mes 45 000 concitoyens, ce n’est pas un sujet de discussion. C’est une réalité que nous vivons. »

Les sargasses, symbole d’une crise visible

Premier exemple cité par le dirigeant : les sargasses, ces algues brunes toxiques qui prolifèrent dans les eaux de l’Atlantique et du Golfe du Mexique. « Elles ternissent la beauté de nos plages et menacent notre pilier économique le plus important : le tourisme », souligne Terrance Drew. Le phénomène, désormais récurrent, est directement lié au réchauffement climatique et aux excès de nutriments rejetés dans l’océan par l’agriculture et l’industrie.

Des ouragans plus précoces et plus violents

Autre réalité tangible : la multiplication des cyclones dévastateurs. Ces phénomènes tropicaux surviennent plus tôt dans la saison, avec une intensité accrue. « La montée du niveau de la mer emporte notre littoral », alerte le Premier ministre, tandis que les changements dans les régimes de précipitations compliquent l’approvisionnement en eau douce, fragilisant l’agriculture locale et la sécurité alimentaire.

Une menace existentielle pour les Caraïbes

Ces bouleversements, loin d’être isolés, concernent l’ensemble des Caraïbes. La mer, jadis source de richesse économique et de culture, est devenue une menace pour leur survie. Selon un rapport du Centre de l’ONU pour les mobilités climatiques, jusqu’à 8 millions de Caribéens pourraient être contraints de migrer d’ici le milieu du siècle.

Rol-J Williams, étudiant en médecine et militant climatique de 25 ans, en témoigne : « Le dérèglement du climat, pour moi, c’est l’érosion de la plage derrière ma maison et les pêcheurs qui quittent leurs villages. »

Des financements promis mais insuffisants

Face à cette urgence, Terrance Drew appelle à un soutien accru de la communauté internationale. Son gouvernement prévoit de développer la géothermie et le solaire grâce à des fonds climatiques de l’ONU. Mais il déplore le manque de moyens concrets : « Personne ne reçoit de financements climatiques à hauteur des promesses faites. »

Sarah Rosengaertner, autrice du rapport de l’ONU, confirme que les solutions existent mais restent coûteuses : dessalement de l’eau de mer, construction d’habitations résistantes aux ouragans, ou encore modernisation des infrastructures énergétiques.

Partir ou rester ?

Pour certains habitants, l’exode paraît inévitable. Mais pour d’autres, l’idée d’abandonner leur terre natale reste impensable. « Je fais partie de ceux qui ne veulent pas du tout partir », affirme Deshawn Browne, avocate et militante de 28 ans originaire d’Antigua. « Si j’y suis obligée, je le ferai… mais voyons d’abord ce que nous pouvons faire pour l’éviter. »