🚨 Voici les 5 Actualités des Antilles à retenir cette semaine ⏳🌴

Dimanche 12 Octobre 2025

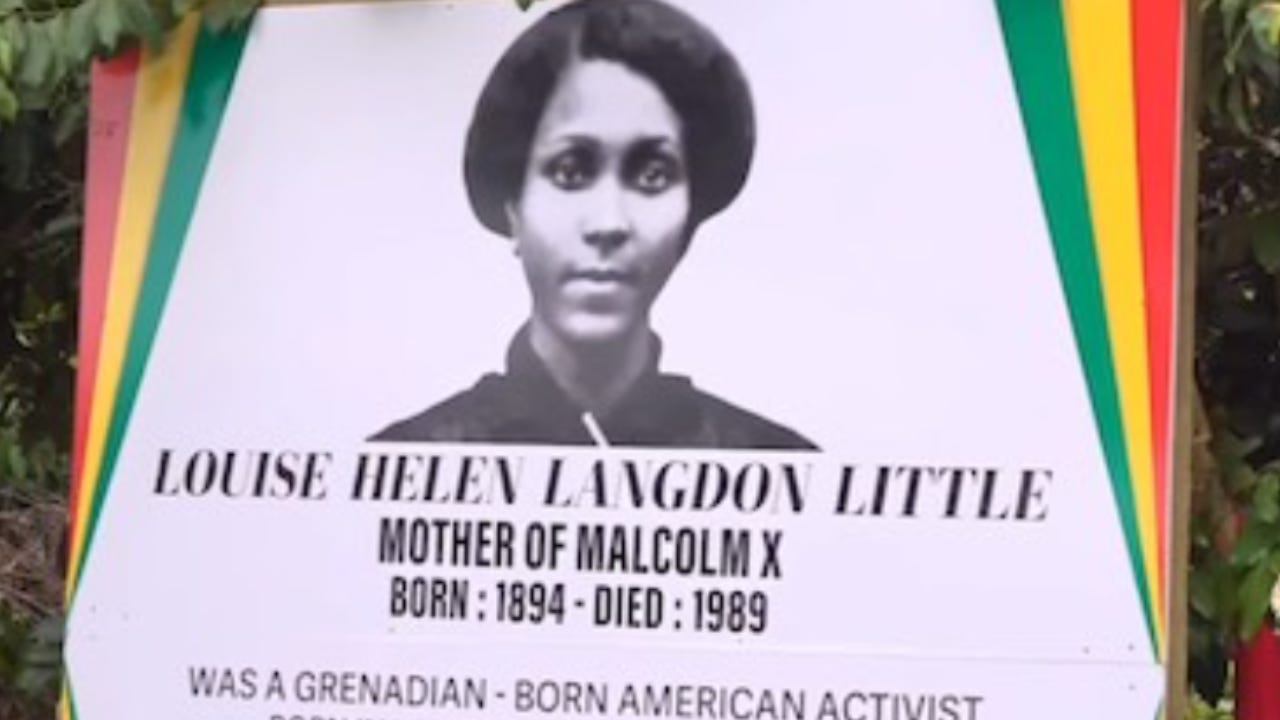

Les racines caribéennes de Malcolm X honorées : un monument inauguré à la Grenade en hommage à sa mère - Actu 1

Un nouveau monument érigé à Saint-Andrew, dans le village de La Digue, rend hommage à Louise Langdon Little, la mère de Malcolm X, célébrant ainsi les racines grenadiennes de l’une des figures les plus marquantes du mouvement des droits civiques.

L’inauguration, qui s’est tenue en mai dernier à l’occasion du centenaire de la naissance de Malcolm X, met en lumière le lien profond entre la Grenade et l’histoire familiale de l’icône panafricaniste.

Un hommage symbolique sur les terres ancestrales

Le mémorial a été dévoilé sur les terres ancestrales de la famille Langdon, là où Louise Helen Norton Little (née Langdon) vit le jour dans les années 1890. L’événement, organisé par l’Institute of the Black World 21st Century (IBW21) et la Malcolm X Family Foundation (MXFF), a rassemblé une délégation internationale d’envergure, parmi laquelle le Dr Julius Garvey, fils du penseur jamaïcain Marcus Garvey, ainsi que des membres grenadiens de la famille Little.

Pour Terance Vaughn Wilson, cousin de troisième génération de Malcolm X, qui consacre depuis plus de 35 ans ses recherches à retracer l’arbre généalogique familial, l’inauguration a été « un rêve devenu réalité ».

« Ce n’était pas une initiative extérieure, mais un projet de famille, mûri depuis longtemps. Il s’est enfin concrétisé. »

Louise Little, une femme d’idées et d’engagement

Militante intellectuelle et secrétaire de l’Universal Negro Improvement Association (UNIA) fondée par Marcus Garvey, Louise Little a profondément marqué l’éducation et la pensée politique de son fils. Ses convictions garveyistes — centrées sur l’autodétermination, la dignité noire et le panafricanisme — ont façonné la conscience militante de Malcolm X.

Une plaque commémorative temporaire marque aujourd’hui l’ancien domaine familial, en attendant la construction d’un monument permanent. Pour Wilson, ce geste permet de replacer la Grenade dans le récit historique mondial :

« Nous veillons à ce que la Grenade reçoive la reconnaissance qu’elle mérite dans la formation de Malcolm X. Sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère étaient toutes grenadiennes. C’est un héritage dont nous devons être fiers. »

Une redécouverte identitaire pour les Grenadiens

La famille de Louise Little vit à La Digue depuis plus de 150 ans, et beaucoup de ses descendants y résident encore aujourd’hui. L’hommage a provoqué une prise de conscience collective sur l’héritage caribéen de Malcolm X, souvent méconnu jusque-là.

« Beaucoup ignoraient que la mère, la grand-mère et la famille de Malcolm X venaient d’ici. Cela a surpris beaucoup de gens, mais désormais, ils l’acceptent avec fierté : Malcolm est Grenadien. »

Un panneau d’information a également été installé près du site en 2024, retraçant la vie de Louise Little et son influence. Ces initiatives participent à une renaissance mémorielle à Saint-Andrew, en ancrant l’histoire de Malcolm X dans la mémoire collective de la Grenade — et plus largement, dans celle de la Caraïbe noire et panafricaine.

Martinique : les élus votent à l’unanimité pour un pouvoir normatif autonome - Actu 2

Le Congrès des élus de Martinique, réuni à l’hôtel de l’Assemblée, s’est achevé plus tôt que prévu le mercredi 8 octobre, après une seule journée de travaux. Les participants ont adopté à l’unanimité une résolution historique appelant à la création d’un pouvoir normatif autonome domicilié sur l’île, une étape décisive vers une autonomie accrue au sein de la République française.

Un consensus inédit autour de l’autonomie

Près de 80 % des élus locaux étaient présents pour ce congrès, initialement prévu sur deux jours. Malgré la diversité politique des représentants, le mot d’ordre a été « consensus ». Dans une ambiance jugée constructive, tous ont approuvé l’article 1 de la résolution, qui appelle à la mise en place d’un pouvoir normatif local « permettant d’adapter et d’édicter des normes différentes du droit commun ».

Ce texte, adopté à l’unanimité, marque un tournant symbolique : il vise à donner à la Martinique la capacité d’élaborer ses propres règles administratives et législatives, afin de mieux répondre à ses réalités sociales, économiques et culturelles.

Une nouvelle phase de travail avant la fin de l’année

Cette décision ouvre désormais une nouvelle phase de concertation. Les élus devront définir le cadre juridique exact et les compétences concernées par ce pouvoir autonome. L’objectif est de finaliser ces propositions d’ici le 31 décembre 2025, avant de les soumettre au président de la République.

Si le processus aboutit, les élus martiniquais pourraient obtenir la possibilité de modifier certains textes de loi pour les adapter localement, dans un cadre constitutionnel comparable à celui dont bénéficient déjà des collectivités comme la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie.

Une volonté commune de sortir du statu quo

À l’issue du congrès, la plupart des groupes politiques se sont dits satisfaits des débats et déterminés à avancer ensemble vers une autonomie mieux adaptée aux enjeux contemporains : transition écologique, économie insulaire, cohésion sociale, et gouvernance territoriale.

« Nous voulons une autonomie réelle dans la République », a déclaré un élu de la majorité territoriale. « Cela ne signifie pas la rupture, mais une capacité à décider pour nous-mêmes, selon nos besoins. »

Ce congrès marque une étape majeure dans la réflexion institutionnelle martiniquaise, amorcée depuis plusieurs années, notamment après les consultations locales sur l’évolution statutaire. Pour beaucoup, il s’agit désormais de transformer la volonté politique en architecture concrète.

Investissement de l’État en Outre-mer : un rapport sénatorial appelle à “mieux écouter les collectivités”-Actu 3

Les sénateurs Stéphane Fouassin (La Réunion) et Georges Patient (Guyane), rapporteurs spéciaux des crédits de la mission Outre-mer, ont présenté début octobre à la Commission des finances du Sénat un rapport d’information intitulé « Soutien de l’État à l’investissement des collectivités ultramarines ».

Le document dresse un constat contrasté : si les dispositifs de soutien existants sont jugés utiles, leur efficacité reste entravée par un manque de coordination, une centralisation excessive et une faible implication des élus locaux.

Des niveaux d’investissement élevés, mais un accompagnement inégal

En 2024, les collectivités ultramarines ont investi en moyenne 1 519 euros par habitant, un chiffre supérieur à la moyenne hexagonale (1 155 euros).

Mais cette dynamique masque de fortes disparités entre les territoires : 822,5 euros proviennent des régions, 75 euros des départements et 622 euros du bloc communal.

Les rapporteurs soulignent que ces montants reflètent avant tout la nécessité de combler le retard structurel entre les économies ultramarines et l’Hexagone. Cependant, ils mettent aussi en avant plusieurs obstacles freinant la pleine utilisation des crédits :

le coût de la vie élevé,

les charges salariales spécifiques aux fonctionnaires ultramarins,

et les contraintes pesant sur les budgets de fonctionnement, limitant la capacité d’investissement des collectivités.

Des fonds mal répartis et une ingénierie insuffisante

Le rapport met en lumière un déséquilibre dans la répartition des fonds issus des Contrats de convergence et de transformation (CCT), pourtant censés soutenir l’investissement local.

La Guyane, par exemple, n’a bénéficié que de 1 702 euros par habitant entre 2019 et 2023, et de 1 949 euros entre 2024 et 2027 — des montants jugés « étonnamment bas » au regard de l’ampleur de ses défis démographiques et géographiques.

De plus, la signature tardive des CCT, la crise sanitaire, les mouvements sociaux de 2021 et la priorisation du plan de relance ont limité la mobilisation effective des crédits. À cela s’ajoutent un manque d’ingénierie publique, une multiplicité d’opérations peu matures, et l’absence de pilotage politique clair dans certains territoires.

Les sénateurs regrettent également que certains territoires, notamment Mayotte et la Guyane, ne disposent toujours d’aucun plan de convergence, contrairement à la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion.

« Les élus sont pourtant les mieux placés pour définir les projets prioritaires dans leurs territoires », rappellent les rapporteurs.

Vers un « guichet unique » pour renforcer l’autonomie locale

Face à la complexité des dispositifs existants, les rapporteurs recommandent la création d’un guichet unique d’ingénierie dans chaque département et région d’Outre-mer — à l’image de celui déjà opérationnel à la préfecture de Guadeloupe.

Ce guichet permettrait de centraliser les demandes d’appui technique des collectivités, d’orienter efficacement les dossiers et de fluidifier la coopération entre acteurs institutionnels.

Les principales recommandations du rapport

Le rapport Fouassin–Patient propose une série de mesures destinées à repenser la gouvernance de l’investissement public outre-mer :

Définir un véritable projet de convergence porté par les collectivités locales, avec des priorités d’investissement limitées mais structurantes.

Créer un programme budgétaire spécifique au sein de la mission Outre-mer, de nature interministérielle et territorialisée.

Réunir plus régulièrement un Comité interministériel des Outre-mer pour assurer la cohérence des actions entre ministères.

Mettre en place un guichet unique d’ingénierie publique, afin de centraliser les demandes locales et renforcer l’accompagnement technique des collectivités.

Vers un dialogue renouvelé entre l’État et les territoires

En conclusion, le rapport appelle à replacer les élus locaux au cœur du processus de décision. Pour Georges Patient, sénateur de Guyane, « il faut mieux écouter les collectivités, car ce sont elles qui connaissent le mieux leurs besoins ».

Trinité-et-Tobago obtient le feu vert américain pour relancer le champ gazier Dragon, au large du Venezuela-Actu 4

C’est un tournant stratégique pour l’économie trinidadienne et un nouveau chapitre dans la guerre d’influence énergétique qui se joue dans les Caraïbes. Les États-Unis ont accordé à Trinité-et-Tobago une licence spéciale lui permettant de reprendre les négociations avec le Venezuela autour de l’exploitation du gigantesque gisement gazier Dragon, situé à la frontière maritime entre les deux pays.

Cette décision, annoncée par le procureur général John Jeremie, intervient alors que Washington maintient un déploiement militaire massif dans le sud de la Caraïbe, officiellement pour lutter contre le narcotrafic.

Un feu vert après des mois de blocage

Le champ Dragon, estimé à près de 120 milliards de mètres cubes de gaz, se trouve dans les eaux territoriales vénézuéliennes, à quelques kilomètres seulement des installations gazières de Shell à Trinité-et-Tobago.

Mais depuis l’imposition de sanctions économiques sévères contre le régime de Nicolás Maduro, le projet était gelé.

En avril dernier, les États-Unis avaient révoqué l’ensemble des licences d’exploitation au Venezuela y compris celles de Chevron et du consortium Shell–NGC (National Gas Company of Trinidad and Tobago).

Le revirement américain, acté début octobre, permet désormais à Port of Spain d’engager des discussions officielles avec Caracas sans violer les sanctions, sous supervision de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’agence du Trésor américain chargée de contrôler les flux financiers liés aux pays sous embargo.

« Le projet Dragon a repris vie », s’est félicité John Jeremie. « Cette licence permet au gouvernement et à la NGC d’entamer des négociations avec le Venezuela et d’autres partenaires pour faire avancer ce dossier essentiel au développement de notre secteur énergétique. »

Un projet clé pour relancer l’économie trinidadienne

Deuxième producteur de gaz naturel de la Caraïbe, Trinité-et-Tobago subit depuis plusieurs années un ralentissement économique marqué, aggravé par la baisse de production sur ses champs offshore. Près de 20 % de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté, et le pays dépend fortement des exportations de gaz liquéfié (LNG).

L’exploitation du champ Dragon représente donc un souffle d’espoir pour le gouvernement trinidadien, qui espère relancer son industrie énergétique et regagner une position stratégique dans le commerce régional du gaz.

« Ce projet est vital pour l’avenir énergétique et économique de notre nation », a déclaré la Première ministre Kamla Persad-Bissessar, remerciant Washington pour sa « coopération décisive ».

Un contexte géopolitique sous tension

Cette évolution ne se joue pas dans le vide. Depuis plus d’un mois, huit navires de guerre américains et un sous-marin nucléaire patrouillent dans les eaux du sud de la Caraïbe, non loin des côtes vénézuéliennes. Washington affirme qu’il s’agit d’une opération anti-narcotrafic.

Mais à Caracas, le président Nicolás Maduro dénonce une « agression armée » et accuse les États-Unis d’utiliser la lutte antidrogue comme prétexte pour déstabiliser son régime et mettre la main sur les immenses réserves pétrolières et gazières du pays.

De son côté, Port of Spain se garde de toute confrontation diplomatique directe avec Caracas. La Première ministre trinidadienne, tout en soutenant l’action américaine, insiste sur la nécessité de maintenir un dialogue pragmatique avec le Venezuela pour garantir la stabilité régionale et la réussite du projet Dragon.

Une partie d’échecs énergétique

Le gisement Dragon, dont les réserves sont estimées à 4,2 trillions de pieds cubes de gaz prouvés, est considéré comme l’un des plus prometteurs d’Amérique du Sud. Son exploitation commune pourrait transformer la géographie énergétique caribéenne, tout en offrant à Trinité-et-Tobago un nouveau rôle de hub régional du gaz naturel.

Mais le chemin reste semé d’embûches.

La licence américaine ne couvre pour l’instant que les négociations préliminaires, et impose des conditions strictes :

aucune transaction financière directe avec la société pétrolière nationale vénézuélienne (PDVSA) n’est autorisée ;

toute exportation devra être validée par Washington ;

et les bénéfices des entreprises américaines devront être clairement identifiés.

Autrement dit, le projet ne pourra avancer qu’à condition de respecter scrupuleusement le cadre juridique défini par les États-Unis.

Une opportunité à saisir… sous surveillance

Pour Trinidad, cette ouverture constitue une victoire diplomatique et une chance économique rare dans un contexte mondial de forte demande en gaz naturel.

Mais elle place aussi l’archipel dans une position délicate, entre les exigences de Washington et la coopération nécessaire avec Caracas.

La réussite du projet Dragon dépendra désormais de la capacité de Port of Spain à négocier habilement avec les deux géants, tout en veillant à ce que les retombées économiques profitent à sa population.

« La responsabilité est immense », a résumé John Jeremie. « Nous avons désormais la possibilité de transformer notre avenir énergétique — à condition de rester unis, stratégiques et transparents. »

Antigua-et-Barbuda sacrée meilleure destination de réunions et de conférences des Caraïbes - Actu 5

Antigua-et-Barbuda confirme son statut de destination caribéenne incontournable. L’archipel a été élu « Meilleure destination de réunions et de conférences des Caraïbes 2025 » lors des World Travel Awards Caraïbes et Amérique du Nord, une première historique pour le pays.

Véritable référence mondiale dans le secteur du tourisme, les World Travel Awards distinguent chaque année les leaders de l’industrie du voyage — des compagnies aériennes aux destinations touristiques, en passant par les hôtels et agences — à travers les votes conjoints des professionnels du secteur et des voyageurs du monde entier.

Une reconnaissance internationale pour une stratégie ambitieuse

Le ministre du Tourisme d’Antigua-et-Barbuda, Charles Fernandez, s’est félicité de cette distinction :

« Cette victoire est un honneur. Elle récompense le travail acharné accompli pour développer le segment MICE — Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions — grâce à la collaboration entre le gouvernement, les acteurs du tourisme, les hôteliers, les sites d’accueil et les agences locales. »

Cette distinction valide également la stratégie volontariste menée par l’Autorité du Tourisme d’Antigua-et-Barbuda (ABTA), qui s’emploie depuis plusieurs années à positionner le pays comme la principale destination caribéenne pour les grands événements d’affaires internationaux.

Un calendrier international déjà bien rempli

En 2024, Antigua-et-Barbuda avait déjà accueilli la 4e Conférence internationale des petits États insulaires en développement (SIDS4) organisée par les Nations Unies, un événement d’envergure mondiale.

L’agenda s’annonce tout aussi chargé pour les prochaines années :

Mai 2025 : hôte de la 43e Caribbean Travel Marketplace (CTM), le plus grand salon professionnel du tourisme caribéen.

Juin 2025 : organisation de la 55e Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA).

2026 : accueil de la 28e Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, un sommet historique qui rassemblera le roi Charles III et les dirigeants des 56 pays membres du Commonwealth — le plus grand événement diplomatique jamais organisé sur le territoire.

Des infrastructures modernes et un savoir-faire reconnu

Selon Colin C. James, PDG de l’Autorité du Tourisme d’Antigua-et-Barbuda, cette récompense illustre la montée en puissance du pays dans le segment MICE :

« Avec nos liaisons aériennes fluides, un aéroport moderne, des infrastructures de transport efficaces, une offre d’hébergement diversifiée, des lieux adaptés et un personnel hautement qualifié, Antigua-et-Barbuda est prête à accueillir des événements internationaux d’envergure. »

Au-delà des congrès et des conférences, l’archipel séduit par sa capacité à combiner affaires et art de vivre. Entre les 365 plages paradisiaques, le chantier naval Nelson’s Dockyard, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et un calendrier culturel riche — gastronomie, musique, sport, arts et traditions — Antigua-et-Barbuda offre un cadre où le travail s’allie naturellement à l’expérience.

Une réussite qui reflète la montée en puissance de la Caraïbe

Cette distinction met également en lumière la maturation du tourisme caribéen haut de gamme et la capacité croissante des petites îles à accueillir des événements internationaux structurants.

À travers cette victoire, Antigua-et-Barbuda devient un symbole de la nouvelle ambition régionale : celle d’une Caraïbe connectée, professionnelle et résolument tournée vers le monde.

« Cette reconnaissance internationale ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques et culturelles pour notre archipel et pour la région dans son ensemble », a conclu le ministre Charles Fernandez.