🚨 Voici les 5 Actualités des Antilles à retenir cette semaine ⏳🌴

Dimanche 19 Octobre

Antilles : une étude révèle que l’exposition au chlordécone pourrait retarder la conception chez les femmes - Actu 1

Une nouvelle étude de l’Inserm vient renforcer les inquiétudes sur les effets du chlordécone, cet insecticide longtemps utilisé dans les bananeraies des Antilles. Publiée le 16 octobre dans la revue Environmental Health, elle conclut que les femmes exposées à des niveaux élevés de chlordécone mettent plus de temps à concevoir un enfant.

Selon les chercheurs, cette découverte soutient l’hypothèse que le pesticide, classé comme perturbateur endocrinien et cancérogène, pourrait altérer la fertilité féminine.

Une étude menée auprès de 668 femmes guadeloupéennes

Les chercheurs ont analysé les données de 668 femmes enceintes en Guadeloupe, suivies entre 2004 et 2007, réparties en quatre groupes selon leur niveau d’exposition au chlordécone.

Le résultat est sans appel :

« Plus les femmes ont été exposées à des niveaux élevés de chlordécone, plus elles ont mis de temps à concevoir », explique Luc Multigner, directeur de recherche émérite à l’Inserm.

Les participantes présentant une concentration sanguine supérieure à 0,4 microgramme par litre ont vu leur probabilité de tomber enceinte à chaque cycle réduite d’environ 25 % par rapport aux femmes moins exposées.

Un produit aux effets déjà documentés sur la santé

Ce n’est pas la première fois que le chlordécone est pointé du doigt pour ses effets délétères. Plusieurs études menées par l’Inserm avaient déjà mis en évidence :

un risque accru de prématurité,

des troubles cognitifs et comportementaux chez les enfants exposés avant ou après la naissance,

ainsi que des liens probables avec certains cancers, notamment de la prostate.

Chez les hommes, en revanche, aucune étude n’a montré d’altération significative du sperme ou des hormones de la reproduction à des niveaux comparables d’exposition.

Une menace persistante dans l’environnement antillais

Bien qu’interdit en France depuis 1990, le chlordécone a continué d’être utilisé aux Antilles jusqu’en 1993, par dérogation. Importé pour lutter contre le charançon du bananier, il était déjà banni aux États-Unis depuis 1977.

Mais le plus inquiétant demeure sa persistence extrême dans l’environnement :

la molécule peut rester entre 600 et 700 ans dans les sols, contaminant encore aujourd’hui les eaux, les denrées alimentaires et les chaînes alimentaires locales.

Ainsi, malgré les plans successifs de lutte contre la pollution, la population antillaise continue d’être exposée, notamment via certains produits agricoles ou d’origine animale.

Vers de nouvelles recherches sur la fertilité

Une nouvelle étude est en préparation en Guadeloupe pour mieux comprendre les liens entre exposition au chlordécone et infertilité féminine, indique Ronan Garlantézec, chercheur à l’université de Rennes et responsable scientifique du projet.

« Il est impératif de poursuivre les efforts pour réduire l’exposition, surtout chez les femmes en âge de procréer », insiste-t-il.

Un enjeu de santé publique et de justice environnementale

Cette publication s’ajoute à une longue série d’alertes scientifiques qui rappellent l’ampleur du scandale environnemental et sanitaire du chlordécone.

Aux Antilles, où plus de 90 % de la population adulte présente des traces de la molécule dans le sang, la question de la réparation, de la reconnaissance et du suivi médical reste au cœur du débat.

Le temps de la justice scientifique semble avancer, lentement mais sûrement à l’image du poison qu’elle tente de comprendre.

Tarifs bancaires : les Antilles toujours pénalisées, selon le dernier rapport de l’IEDOM - Actu 2

Comme chaque année, l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer (IEDOM) publie son observatoire des tarifs bancaires pour les particuliers. Et une fois encore, le constat est sans appel : les habitants des Antilles et des autres territoires ultramarins continuent de payer plus cher leurs services bancaires que les métropolitains.

En 2025, la tendance se dégrade même. Alors qu’en 2024, certains écarts semblaient se réduire, le dernier rapport montre une nouvelle aggravation des différences de prix entre l’Hexagone et les Outre-mer.

Des écarts qui se creusent

Sur les quatorze tarifs étudiés par l’IEDOM, huit sont plus élevés dans les territoires ultramarins. Si ce constat n’est pas nouveau, il s’accompagne cette année d’un fait plus inquiétant : les écarts se sont creusés pour six de ces services, confirmant une dynamique défavorable pour les consommateurs ultramarins.

Les frais de tenue de compte, par exemple, ont bondi de près de trois euros par an en moyenne, alors qu’ils avaient diminué l’année précédente. Aux Antilles, il faut désormais débourser environ six euros de plus par an qu’en métropole pour ce seul service.

Les cartes de débit sont également plus chères, avec un écart moyen de trois euros, tandis que les cartes à autorisation systématique affichent une différence comprise entre huit et dix euros.

Même constat du côté des assurances bancaires : en Guadeloupe et en Martinique, elles coûtent en moyenne deux euros de plus par an que dans l’Hexagone.

Une double peine pour les Ultramarins

Pour les consommateurs, ces écarts ne sont pas anodins. Ils s’ajoutent à un coût de la vie déjà plus élevé dans les territoires ultramarins et à des revenus moyens plus faibles que sur le territoire métropolitain.

Les associations locales de consommateurs dénoncent une situation injuste et durable. Selon elles, les banques justifient ces écarts par des coûts logistiques, des spécificités de marché ou encore par une clientèle jugée “moins rentable”. Mais ces arguments paraissent de moins en moins crédibles à l’heure de la digitalisation des services bancaires, qui aurait dû, au contraire, permettre d’harmoniser les tarifs.

Une question d’équité territoriale

L’IEDOM appelle une nouvelle fois à plus de transparence et d’équité dans la tarification bancaire entre les territoires. L’institution souligne la nécessité de mettre en place une convergence réelle des tarifs, afin d’éviter que les Ultramarins ne soient systématiquement désavantagés pour des services identiques.

Mais sur le terrain, la méfiance grandit. De nombreux clients ultramarins ont le sentiment que les promesses d’harmonisation restent lettre morte, malgré les engagements répétés des grandes enseignes bancaires.

Des inégalités structurelles persistantes

Au-delà du seul secteur bancaire, cette situation illustre les inégalités économiques plus larges qui frappent encore les territoires d’Outre-mer :

difficultés d’accès au crédit,

coûts de la vie plus élevés,

dépendance accrue aux importations,

et sentiment d’abandon face à des politiques économiques jugées inadaptées aux réalités locales.

Ces écarts bancaires, souvent invisibles au quotidien, deviennent ainsi le symbole d’un déséquilibre structurel entre la France hexagonale et ses régions ultramarines.

L’enjeu dépasse les chiffres : il touche à la justice sociale et à l’égalité réelle, deux notions que les Outre-mer réclament depuis des décennies.

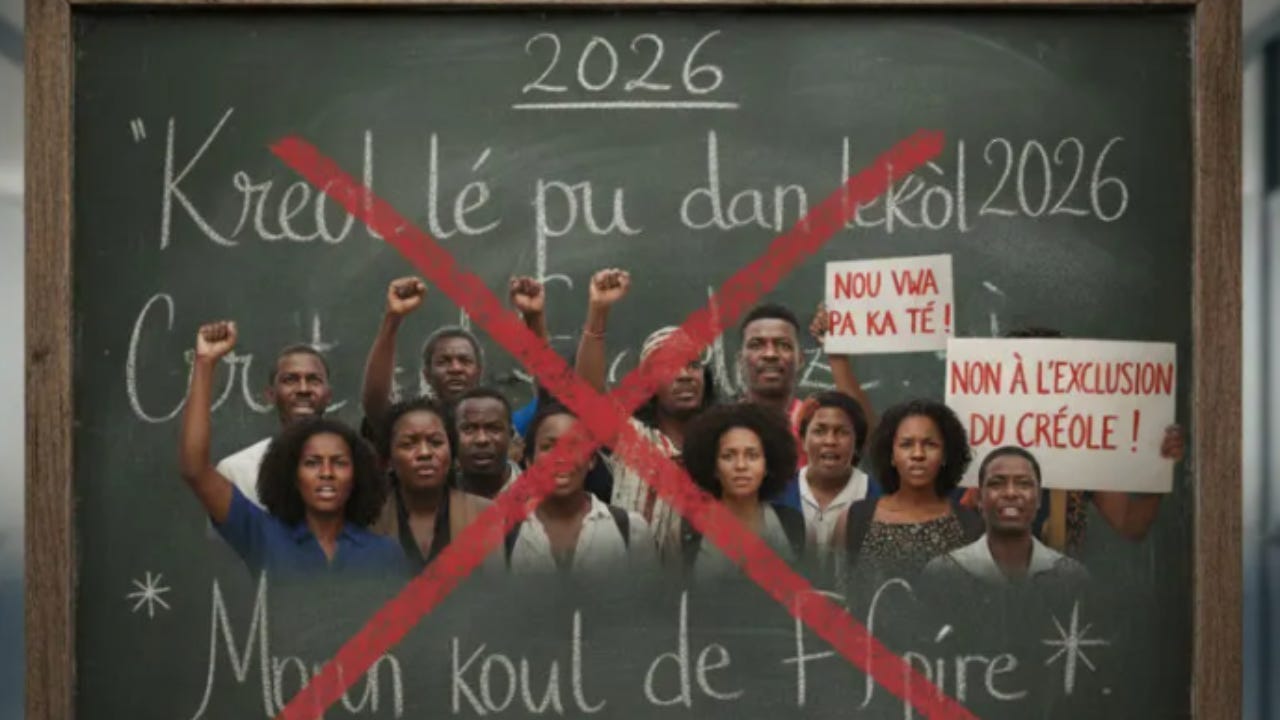

Créole : l’agrégation retirée en 2026, une décision qui choque les Outre-mer - Actu 3

Le créole sera temporairement retiré de la liste des agrégations de langues vivantes régionales à partir de 2026, une décision qui suscite une vive émotion dans les territoires ultramarins. Alors que des langues comme le corse, le breton ou l’occitan restent officiellement reconnues et enseignées, le créole, parlé par des millions de personnes en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, se voit écarté du dispositif national.

Le ministère de l’Éducation nationale a confirmé que le concours national d’agrégation de Langue Vivante Régionale (LVR) – option créole – ne sera pas ouvert en 2026. Selon l’institution, cette suspension s’inscrit dans une réorganisation globale des concours d’enseignement, visant à adapter les recrutements aux besoins du service public et aux moyens budgétaires disponibles.

« La non-ouverture d’un concours sur une session donnée ne traduit pas une suppression définitive, mais un ajustement temporaire », précise le communiqué diffusé par l’académie de Martinique.

L’agrégation de créole avait été ouverte trois années consécutives. La session 2025 a ainsi vu trois lauréats, dont deux originaires de Martinique. En revanche, le CAPES de créole reste maintenu en 2026, offrant une autre voie de recrutement aux étudiants et enseignants intéressés.

Une dynamique créole toujours forte dans les académies

Malgré cette pause, le ministère insiste sur la priorité donnée à la valorisation du créole dans les académies ultramarines. Depuis 2023, un plan ambitieux pour le créole a été déployé dans les écoles et collèges de Martinique.

Dans le premier degré, les classes bilingues se multiplient et de nombreux enseignants ont obtenu une habilitation pour enseigner en créole. Le programme « Parcours d’excellence » concerne déjà plus de 3 000 élèves du primaire et plus de 300 collégiens dans 78 établissements.

Dans le second degré, l’enseignement du créole s’étend désormais dès la sixième, dans les lycées professionnels et même en BTS, dans trois établissements. Plus de 3 000 élèves suivent aujourd’hui un enseignement en créole dans le secondaire, sans compter 67 étudiants en BTS.

Le CAPES de LVR créole, les formations universitaires et les partenariats culturels continueront ainsi à alimenter un vivier d’enseignants qualifiés pour garantir la continuité de la filière.

Une réaction des acteurs ultramarins

Cette décision, même temporaire, est perçue par certains acteurs éducatifs et culturels comme un signal inquiétant pour la reconnaissance et la transmission du créole. Pour beaucoup, il s’agit d’un manque de considération pour la richesse culturelle et linguistique des Outre-mer, alors que la langue créole reste un outil identitaire central pour des millions de locuteurs.

Le ministère, de son côté, assure que la planification à long terme est conçue pour assurer la pérennité et la qualité du recrutement dans la filière créole, laissant la porte ouverte à une réouverture future de l’agrégation.

Santé mentale en Outre-mer : la Guadeloupe et la Guyane parmi les régions les plus touchées par les tentatives de suicide en 2024 - Actu 4

Les départements et régions d’Outre-mer enregistrent des chiffres préoccupants en matière de santé mentale. Selon les données publiées par Santé publique France à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, la Guadeloupe et la Guyane se distinguent par des taux de tentatives de suicide et de pensées suicidaires nettement supérieurs à la moyenne nationale.

Guadeloupe : hausse des passages aux urgences

En 2024, 6,3% des adultes âgés de 18 à 79 ans en Guadeloupe ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires au cours des douze derniers mois. Par ailleurs, 1% ont déclaré avoir effectué une tentative de suicide, un chiffre plus du double de la moyenne nationale (0,4%), plaçant le territoire en tête pour ce type de comportements.

Malgré ces chiffres inquiétants, le nombre de décès par suicide en 2023 était inférieur à la moyenne nationale, avec 31 décès, soit un taux de 8 pour 100 000 habitants (contre 13 au niveau national).

Santé publique France note également une augmentation des passages aux urgences pour geste auto-infligé, avec 270 passages recensés en 2024, soit une hausse de 12% par rapport à 2023. Près des deux tiers concernaient des femmes (68,1%), avec une surreprésentation des 11-17 ans et 18-24 ans. Chez les hommes, les plus touchés étaient les 18-24 ans et 25-44 ans. Entre 2020 et 2024, la part d’activité des passages aux urgences pour gestes auto-infligés a progressé chez les femmes, passant de 3,9‰ à 4,7‰, alors qu’elle a légèrement diminué chez les hommes (2,9‰ à 2‰).

Guyane : des taux de pensées suicidaires parmi les plus élevés de France

En Guyane, 6,9% des adultes de 18 à 79 ans déclaraient avoir eu des pensées suicidaires en 2024, plaçant la région au premier rang national pour ce critère. La proportion de personnes ayant effectué une tentative de suicide au cours des 12 derniers mois était de 0,8%.

Les services d’urgence ont enregistré 208 passages pour geste auto-infligé, soit une part d’activité de 2,6‰, en baisse de 29% par rapport à 2023. Parmi ces passages, près de 61% concernaient des femmes. Les hospitalisations pour gestes auto-infligés étaient au nombre de 172, stables par rapport aux années précédentes, avec une majorité de femmes (65%), principalement des 11-17 ans et 18-24 ans. Le nombre de décès par suicide en 2023 était de 26, soit un taux inférieur à la moyenne nationale (10 pour 100 000 habitants contre 13).

Martinique : une situation moins alarmante mais à surveiller

En Martinique, la prévalence des pensées suicidaires chez les 18-79 ans était de 4,6% en 2024. Les tentatives de suicide déclarées au cours de la vie atteignent 4,5%, et celles réalisées au cours des 12 derniers mois 0,4%, similaires à la moyenne nationale.

Sur l’année, 344 passages aux urgences pour geste auto-infligé ont été recensés, suivis de 165 hospitalisations, soit un taux de 49 hospitalisations pour 100 000 habitants. Ces chiffres représentent une hausse de 19% par rapport à 2023, mais restent bien inférieurs à la moyenne nationale (142 hospitalisations pour 100 000 habitants).

Une alerte pour la santé mentale ultramarine

Ces données mettent en lumière des disparités importantes entre la métropole et les Outre-mer, en particulier en Guadeloupe et en Guyane, où les jeunes femmes apparaissent comme les plus exposées. Les experts de Santé publique France soulignent l’importance de prévenir les comportements suicidaires, d’améliorer l’accès aux soins en santé mentale et de renforcer les dispositifs de suivi pour les populations les plus vulnérables.

La République dominicaine veut transformer les sargasses en opportunité économique - Actu 5

Le gouvernement dominicain annonce une initiative ambitieuse pour faire face à l’invasion récurrente des algues sargasses sur ses côtes, tout en stimulant l’économie et le développement durable. Dans le cadre du Plan Méta RD 2036, un ensemble de 14 propositions de loi sera présenté prochainement au Congrès national, avec pour objectif de moderniser le pays et d’encourager l’innovation verte.

Parmi ces projets, la Loi pour la protection des zones touristiques contre les algues sargasses figure comme l’une des mesures phares. Présentée par le ministre de la Présidence, José Ignacio Paliza, lors d’une réunion avec les sénateurs, cette loi vise à établir un cadre juridique clair pour la collecte, le traitement et la valorisation des sargasses.

Le projet de loi prévoit de classer les algues sargasses comme déchets spéciaux, d’instaurer des règles pour leur gestion durable et de favoriser l’investissement du secteur privé dans leur transformation. L’objectif est double : réduire l’impact environnemental et économique de l’afflux massif d’algues sur les plages et les communautés côtières, tout en créant de nouvelles opportunités d’innovation et de production de biens à valeur ajoutée, allant de la biomasse à l’agro-industrie.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de développement durable, qui cherche à allier protection de l’environnement et croissance économique, en transformant un problème environnemental majeur en moteur d’innovation et de diversification économique pour la République dominicaine.