🚨 Voici les 5 Actualités des Antilles à retenir cette semaine ⏳🌴

Dimanche 5 Octobre 2025

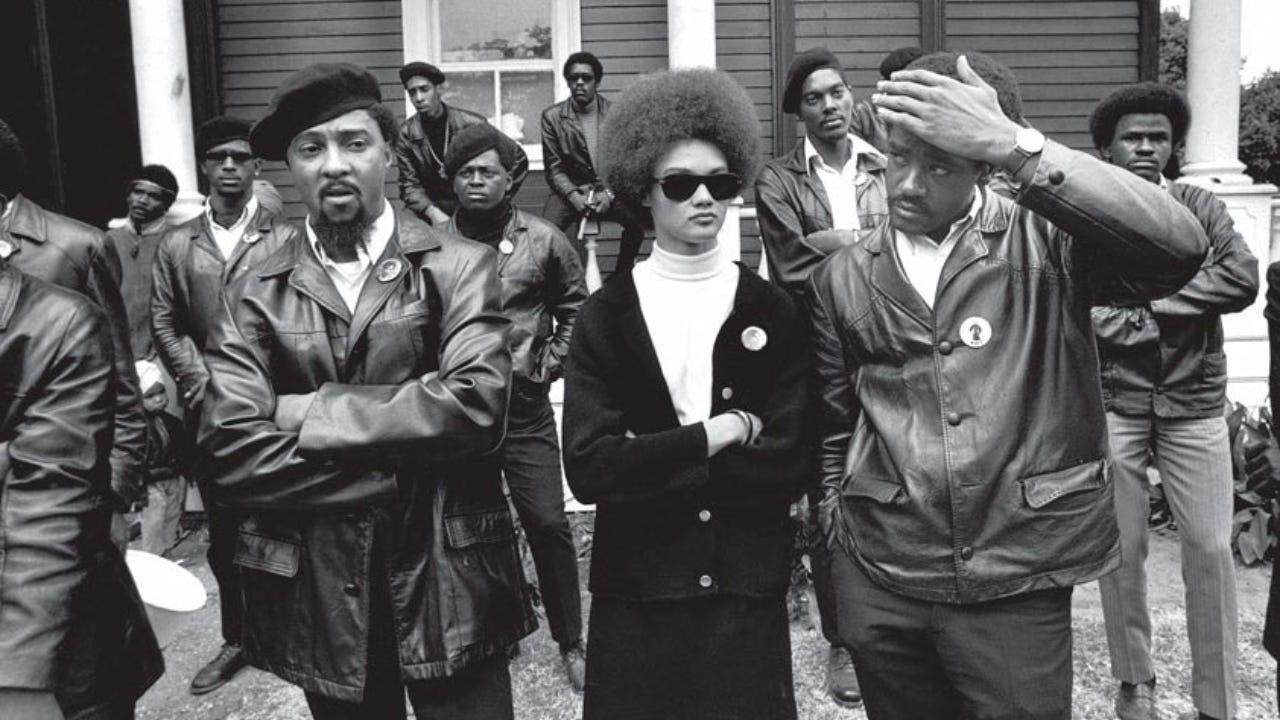

Mort à Cuba de Assata Shakur, militante noire recherchée par le FBI - Actu 1

Cuba a annoncé le vendredi 26 septembre 2025, la mort de la militante révolutionnaire noire américaine Joanne Deborah Byron, plus connue sous le nom d’Assata Shakur, figure emblématique de la lutte des années 1970 et recherchée depuis plus de 40 ans par le FBI.

« Le 25 septembre 2025, la citoyenne américaine Joanne Deborah Byron, alias Assata Shakur, est décédée à La Havane, à Cuba, des suites de problèmes de santé et de son âge avancé », a indiqué le ministère cubain des Affaires étrangères dans un communiqué officiel.

Née en 1947 à New York, Assata Shakur avait appartenu à l’Armée de libération des Noirs (Black Liberation Army), un groupe révolutionnaire d’extrême gauche engagé dans la lutte armée contre le racisme systémique et les violences policières. Elle était également marraine du rappeur Tupac Shakur, assassiné en 1996 à Las Vegas, qui avait repris son nom de lutte.

Un procès historique et une évasion spectaculaire

En mai 1973, Shakur fut impliquée dans une fusillade sur une autoroute du New Jersey, au cours de laquelle un policier trouva la mort. Arrêtée et jugée, elle fut condamnée en 1977 à la réclusion criminelle à perpétuité. Deux ans plus tard, en 1979, elle réussit une évasion spectaculaire de prison, aidée par ses camarades militants.

En 1984, elle trouva refuge à Cuba, où le gouvernement castriste lui accorda l’asile politique. Depuis lors, Washington a constamment exigé son extradition, sans succès.

Une “terroriste” pour les États-Unis, une icône pour les mouvements noirs

En 2013, le FBI plaça Assata Shakur sur sa liste des terroristes les plus recherchés, faisant d’elle la première femme à y figurer. Les autorités américaines promettaient encore récemment une récompense d’un million de dollars pour toute information permettant de la localiser.

Pour de nombreux responsables politiques américains, notamment les républicains, sa présence à Cuba incarnait l’obstination de La Havane à offrir refuge à des « criminels et terroristes ». Le sénateur Marco Rubio avait déclaré en 2023 : « Nous avons le devoir envers les victimes et le peuple américain de maintenir notre engagement indéfectible à demander des comptes au régime cubain. »

Mais pour beaucoup de militants afro-américains et caribéens, Assata Shakur était devenue une figure de résistance. Elle symbolisait la lutte contre la ségrégation raciale, les violences policières et les discriminations systémiques. Son autobiographie (Assata: An Autobiography, 1987) est encore aujourd’hui un texte de référence dans les mouvements panafricains et antiracistes.

Une mort à haute portée symbolique

Son décès à 78 ans, après quatre décennies d’exil cubain, marque la fin d’un chapitre de la guerre froide entre Washington et La Havane. Assata Shakur restera dans l’histoire comme l’une des militantes les plus controversées : criminelle pour les uns, héroïne pour d’autres.

Sa disparition survient au moment où les États-Unis et Cuba connaissent de nouvelles tensions diplomatiques, rappelant que l’héritage des luttes révolutionnaires des années 1970 continue de résonner au XXIᵉ siècle.

Martinique : naissance du PLP, un nouveau parti politique issu du RPPRAC - Actu 2

Le paysage politique martiniquais s’élargit avec la création d’une nouvelle formation. Le 23 septembre 2025, le Journal Officiel a validé la déclaration du parti Pour Le Peuple (PLP), porté par le RPPRAC (Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes).

Un prolongement de la mobilisation sociale

Constitué un an plus tôt autour des revendications liées au coût de la vie, le RPPRAC avait initié une dynamique citoyenne qui se transforme désormais en projet politique structuré.

Dans un communiqué, le président du RPPRAC et désormais du PLP, Rodrigue Petitot, a présenté cette étape comme une évolution logique :

« Le RPPRAC a créé son parti. Le 23 septembre, le Journal Officiel a acté la création d’un nouveau parti politique, le PLP – Pour Le Peuple, issu de la mobilisation du RPPRAC, après un an de lutte contre la vie chère. Ce parti est bien plus qu’une simple structure : il est l’outil citoyen qui permettra à chacune et chacun d’agir concrètement sur nos réalités, afin que toutes et tous soient représentés et qu’aucune voix ne soit mise de côté. »

Une décision collective et populaire

Les fondateurs précisent que le nom du parti a été choisi collectivement, lors d’une réunion au QG de Dillon le 30 août dernier, après la tournée “Matinik Tour”, qui leur avait permis de consulter la population dans plusieurs communes.

Pour ses initiateurs, cette création incarne la volonté de donner une véritable traduction politique aux aspirations exprimées par les Martiniquais lors de cette année de mobilisation.

Valeurs et perspectives

Le PLP met en avant cinq valeurs fondatrices : intégrité, respect, solidarité, engagement et fraternité. Ces principes, affirment-ils, guideront leur action dans le débat public.

Si le parti n’a pas encore obtenu son agrément officiel, ses responsables estiment que la reconnaissance de sa création constitue déjà une première victoire. Ils annoncent vouloir finaliser leur organisation interne dans les prochaines semaines et ouvrir les adhésions.

« La voix du peuple est notre boussole », conclut Rodrigue Petitot, invitant celles et ceux qui partagent cette vision à rejoindre le projet.

Le RPPRAC et le PLP ont également annoncé leur intention de participer au Congrès des élus, prévu les 8 et 9 octobre, afin de faire entendre leurs propositions.

Réforme institutionnelle en Outre-mer : Emmanuel Macron ouvre le chantier, les élus ultramarins restent prudents - Actu 3

Réunis mardi soir à l’Élysée, les élus ultramarins ont échangé avec Emmanuel Macron sur l’avenir institutionnel de leurs territoires. Le président de la République a ouvert la porte à une révision des articles 73 et 74 de la Constitution, qui encadrent les statuts des Outre-mer, mais les divergences demeurent et plusieurs responsables ont marqué leur distance en boycottant la rencontre.

Un dîner de travail sous tension

Selon Outre-mer La 1ère, le chef de l’État avait convié parlementaires, présidents d’exécutifs et représentants d’associations de maires d’Outre-mer à un dîner de travail de plus de quatre heures. Seuls les élus calédoniens avaient été écartés, afin de ne pas interférer avec le processus en cours sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie.

Au menu : l’évolution institutionnelle des territoires ultramarins et la possibilité d’adapter, voire de réviser, les articles 73 et 74 de la Constitution. Ces articles fixent les différents régimes applicables aux collectivités ultramarines, entre assimilation et autonomie.

Groupes de travail d’ici la fin de l’année

Emmanuel Macron a annoncé la création de groupes de travail avant la fin de l’année, centrés sur les territoires qui en expriment le souhait, notamment la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.

« Pour les territoires qui sont prêts, le président est prêt à accélérer. Il a très clairement ouvert la porte à une modification constitutionnelle », a salué Davy Rimane, député de Guyane (GDR).

Mais la route reste longue. Une réforme nécessiterait à la fois un consensus local et une majorité nationale, ce qui apparaît difficile dans un climat parlementaire fragmenté. « La réflexion est en cours, mais ça prendra plusieurs années », a estimé Olivier Serva, député (LIOT) de Guadeloupe.

Entre attentes et méfiance

Certains élus ont salué cette ouverture. « Je crois que le président de la République a compris l’intérêt pour les territoires ultramarins de pouvoir évoluer à leur rythme », a déclaré Micheline Jacques, sénatrice de Saint-Barthélemy et présidente de la commission Outre-mer au Sénat.

Mais d’autres appellent à la vigilance. « Il est hors de question que le deal soit : vous renoncez aujourd’hui à l’égalité », a prévenu Béatrice Bellay, députée socialiste de Martinique. « Nous souhaitons une évolution, mais pas à n’importe quel prix, pas au prix de la dignité de nos compatriotes. »

Des absences remarquées

Le rendez-vous n’a pas fait l’unanimité. Plusieurs poids lourds de la politique ultramarine ont boudé l’invitation d’Emmanuel Macron, à l’image de Gabriel Serville, président de l’Assemblée de Guyane, ou encore Huguette Bello, présidente du Conseil régional de La Réunion.

Cette prudence, voire cette méfiance, illustre la difficulté du chef de l’État à instaurer une dynamique commune autour d’un sujet aussi sensible que l’avenir institutionnel de l’Outre-mer. Si le chantier est désormais ouvert, son issue dépendra autant de la volonté politique locale que de la capacité de Paris à bâtir des compromis solides.

Grenade annonce des changements dans les missions médicales cubaines sous pression américaine - Actu 4

Le gouvernement de la Grenade a annoncé cette semaine une série de « changements importants » concernant les missions médicales cubaines présentes sur son territoire. Cette décision intervient dans un contexte de pressions croissantes des États-Unis, qui critiquent depuis plusieurs années ce programme phare de coopération médicale internationale.

Des ajustements après des discussions à La Havane

Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères grenadien a expliqué que ces mesures visent à renforcer l’administration et la supervision du programme. Elles font suite à des discussions de haut niveau tenues à La Havane en début de mois, auxquelles ont participé Joseph Andall, ministre des Affaires étrangères, et Philip Telesford, ministre de la Santé.

Désormais, tous les professionnels cubains exerçant en Grenade bénéficieront des mêmes conditions de travail que leurs homologues grenadiens, précise le communiqué. Le gouvernement a remercié Cuba pour sa coopération et a salué « le rôle de Washington dans la mise en avant de cette question », signe de l’équilibre diplomatique délicat que tente de maintenir l’administration de Dickon Mitchell.

Le poids des pressions américaines

Cette annonce survient après la décision, en août dernier, du Département d’État américain d’imposer des restrictions de visa aux responsables cubains, africains et grenadiens impliqués dans le programme. Washington accuse La Havane de « trafic d’êtres humains », affirmant que les médecins envoyés à l’étranger sont exploités et privés d’une juste rémunération, tandis qu’une grande partie des revenus est conservée par le gouvernement cubain.

« Les États-Unis souhaitent soutenir le peuple cubain dans sa quête de liberté et de dignité », avait alors déclaré le Département d’État, appelant les gouvernements bénéficiaires à rémunérer directement les médecins plutôt que « les esclavagistes du régime ».

Plus récemment, Dennis Cornwall, ministre grenadien des Finances, a lui aussi été visé par des sanctions américaines.

La coopération médicale Cuba–Caraïbes, enjeu vital

La Grenade a toutefois insisté sur le rôle essentiel joué par les missions médicales cubaines, notamment dans les services de santé primaire et les spécialités où les ressources locales font défaut.

« Le gouvernement et le peuple grenadiens sont reconnaissants de ce soutien », souligne le communiqué, rappelant que les médecins cubains ont renforcé les hôpitaux grenadiens depuis plusieurs décennies, particulièrement en période de crise sanitaire.

En parallèle, l’exécutif a réaffirmé son engagement à développer les capacités locales par la formation, les bourses et de nouvelles incitations destinées à élargir le vivier de professionnels de santé grenadiens.

Entre solidarité régionale et tensions diplomatiques

Les dirigeants caribéens ont toujours défendu la valeur des brigades médicales cubaines, considérées comme indispensables au maintien des services de santé dans de nombreux États insulaires. Plusieurs pays de la CARICOM ont publiquement rejeté les accusations américaines, dénonçant une tentative de déstabilisation de la coopération régionale.

La Grenade se retrouve ainsi dans une position délicate : maintenir ses relations historiques avec Cuba, tout en évitant d’aggraver ses relations avec Washington, son partenaire économique et politique incontournable.

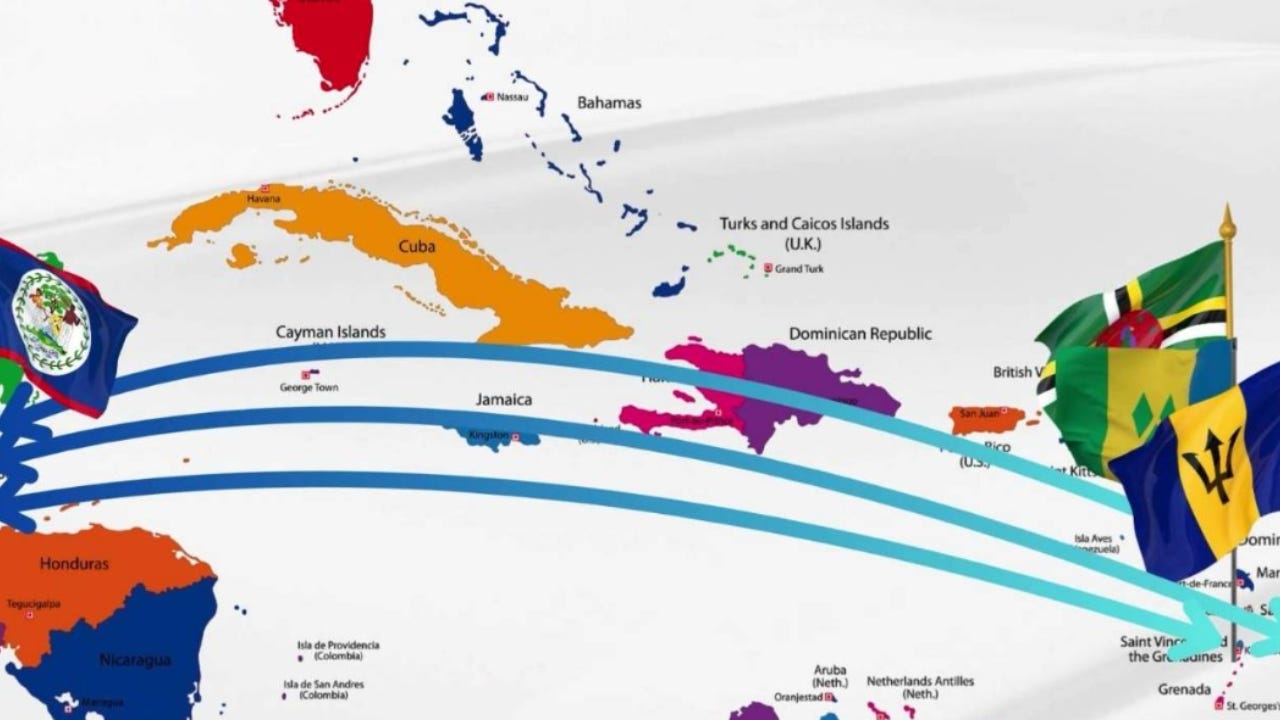

Libre circulation : quatre pays caribéens franchissent un cap historique - Actu 5

Depuis mercredi, les citoyens de la Barbade, du Belize, de la Dominique et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines peuvent s’installer, travailler et vivre librement dans l’un de ces quatre pays sans visa ni permis de travail.

Cet accord de libre circulation, entré en vigueur cette semaine, marque une avancée majeure pour l’intégration régionale. Concrètement, tout ressortissant de l’un de ces États verra son passeport tamponné ou enregistré numériquement, attestant d’un séjour illimité. Les personnes concernées auront aussi accès aux services publics, notamment l’éducation et la santé, a précisé la Caricom, le bloc économique de 15 pays à l’origine de cette initiative.

Des garde-fous sécuritaires

Face aux inquiétudes sur la criminalité, la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a rappelé que chaque gouvernement conserve le droit de refuser l’entrée à toute personne représentant une menace pour la sécurité nationale.

Une évolution par rapport aux anciennes règles

Jusqu’ici, la libre circulation au sein de la Caricom se limitait essentiellement à des fins économiques : les travailleurs qualifiés pouvaient se déplacer sans permis de travail, mais leurs familles n’avaient pas automatiquement accès à l’éducation ou aux soins. Désormais, les citoyens de ces quatre pays peuvent voyager, travailler ou même s’installer pour leurs loisirs.

« Si vous pouvez vous déplacer pour travailler, mais que votre conjoint ou vos enfants n’ont pas accès à l’éducation ou aux soins de santé, ce droit est vain », a souligné Ralph Gonsalves, Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Une intégration régionale progressive

Cette avancée s’inscrit dans la continuité du protocole de mars 2022, qui permet à trois pays ou plus de la Caricom de renforcer leur coopération, même en l’absence de consensus général. La Jamaïque s’est engagée à rejoindre le dispositif, sans fixer de calendrier.

Un accord similaire existe déjà dans le cadre de l’Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), mais c’est une première pour le Belize et la Barbade, membres de la Caricom.