Bouladjel : le cœur battant du Gwoka guadeloupéen

Dans l’univers du Gwoka, musique emblématique de la Guadeloupe inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, le Bouladjel reste l’un des éléments les plus énigmatiques et pourtant les plus puissants. Ce rythme, sans instrument ni parole articulée, n’est joué qu’avec la bouche, la gorge et le souffle. C’est une pulsation humaine, un battement collectif, qui incarne à lui seul l’endurance d’un peuple et la survivance d’une mémoire.

Un chant sans mots, un tambour sans peau

Le terme "bouladjel" viendrait de l’expression créole "boulé a djèl", qu’on pourrait traduire par "faire bouillir la bouche" ou "faire vibrer la gorge". Le bouladjel est une polyrythmie vocale : les chanteurs utilisent leurs joues, leur gorge, leur respiration et leur salive pour produire des sons percussifs et syncopés, imitant les frappes de tambour. Le souffle devient tambour, la voix devient cadence.

C’est une musique du corps et de la respiration, un instrument vocal collectif, réservé presque exclusivement aux hommes dans sa forme traditionnelle. Il est souvent exécuté en petit groupe, en cercle, chacun reprenant des motifs rythmiques, tout en s'écoutant mutuellement pour maintenir la pulsation.

Une fonction spirituelle : le bouladjel dans les veillées mortuaires

Historiquement, le bouladjel était lié au deuil et aux veillées funèbres. Lors des "kannalé", veillées traditionnelles guadeloupéennes, on chantait le bouladjel pour accompagner le défunt, mais aussi pour soutenir les vivants dans leur douleur. Il servait à garder les esprits éveillés pendant la nuit, à canaliser les émotions et à maintenir le lien entre les générations.

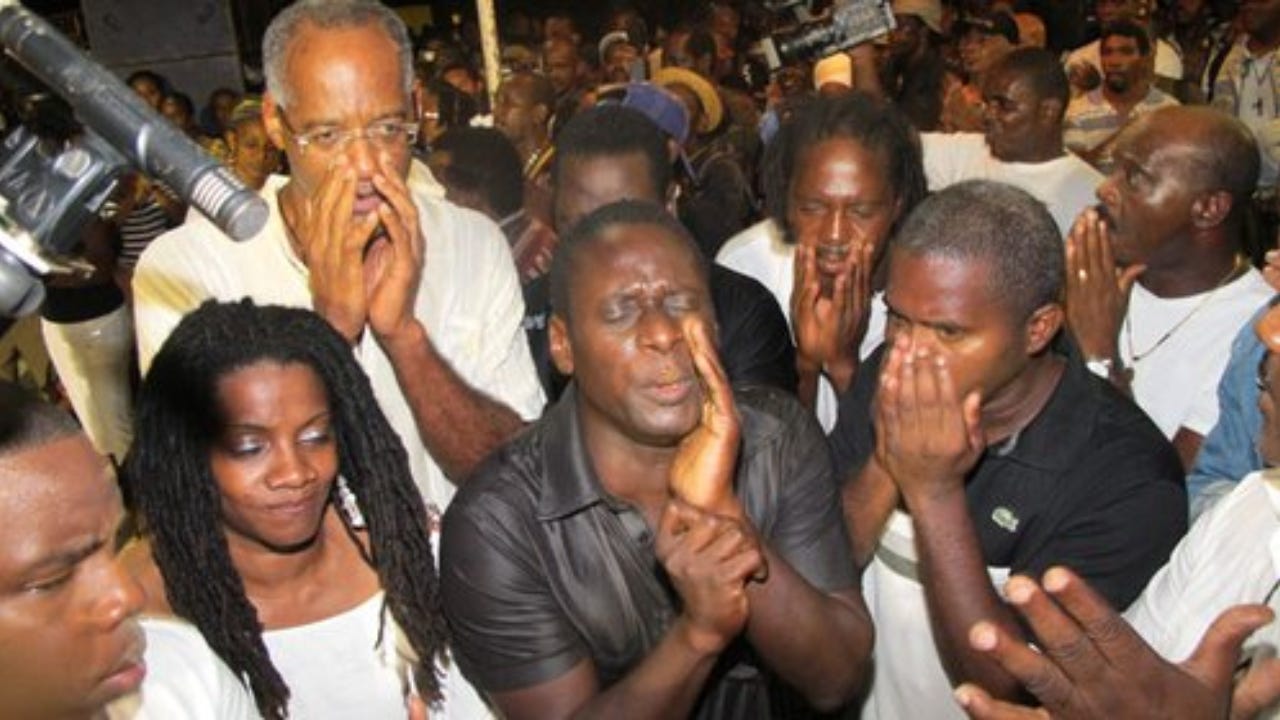

Le bouladjel est donc un acte rituel, où le souffle incarne l’âme des anciens. Il n’est pas rare de voir les interprètes fermer les yeux, balancer leur tête ou se pencher en avant, comme en transe. Le rythme devient alors prière, l’ensemble devient offrande.

Dans le Gwoka moderne : de la veillée au léwoz

Avec l’évolution du Gwoka, le bouladjel s’est invité dans les scènes de léwoz, les rassemblements dansants traditionnels guadeloupéens. On l’entend parfois en introduction d’un rythme (un des 7 rythmes du gwoka), comme le tumblak ou le kaladja, ou bien en interlude pour relancer l’énergie collective. Il a gardé sa puissance brute, sa capacité à galvaniser, à souder.

Certains groupes contemporains de gwoka l’ont intégré dans leurs arrangements, comme un clin d’œil aux racines, un retour au souffle originel. On retrouve aussi le bouladjel dans des expérimentations jazz, électro ou hip-hop, notamment dans le travail de groupes comme Soft ou encore dans les créations d’artistes comme Klod Kiavue, Jacques Schwarz-Bart ou Sonny Troupé.

Résistance sonore et mémoire vivante

Le bouladjel, par sa forme même, raconte une histoire : celle d’un peuple réduit au silence, mais qui a trouvé dans le souffle et la voix un outil de résistance. Sans tambour, sans arme, sans mot, il était possible de créer du rythme, de la solidarité, de la force.

Il est l’héritier direct des codes de survie culturelle mis en place par les Africains réduits en esclavage, privés de leurs instruments et de leurs langues. Le bouladjel est une langue du corps, une mémoire vivante, un appel qui traverse le temps.

Aujourd’hui : un art en transmission

Bien que méconnu en dehors de la Guadeloupe, le bouladjel connaît un regain d’intérêt. Des ateliers sont organisés pour l’enseigner aux jeunes générations. Des musicologues l’étudient comme forme unique de percussions vocales africaines diasporiques. Certains le comparent à des pratiques d’Afrique centrale, notamment aux traditions du Kongo.

Le Centre Rèpriz (Centre régional des musiques et danses traditionnelles de Guadeloupe) joue un rôle important dans cette transmission, tout comme certains maîtres ka et groupes culturels locaux.

Conclusion : une musique de l’âme

Le bouladjel n’est pas une simple curiosité rythmique. C’est une philosophie du son, une mémoire du silence, une force invisible qui relie les vivants aux ancêtres. Dans ce souffle qui claque, qui vibre et qui résonne, il y a tout un monde : la douleur, la résistance, l’énergie, l’amour, la mémoire.

En apprenant à écouter le bouladjel, on apprend à écouter le cœur profond de la Guadeloupe.

📚 Sources & Références :

Archives sonores du Centre Rèpriz

Témoignages d’anciens pratiquants recueillis dans les documentaires de Canal 10 et ATV

Recherches de Marie-Line Dahomay, ethnomusicologue

Émissions de radio de Sonny Troupé sur le Gwoka et le bouladjel

Conférences de Klod Kiavue et Mario Canonge sur les rythmes caribéens

Festival Tradisyon an Mouvman (2023-2024)