Bob Marley et l’Afrique : une histoire d’amour, de lutte et de panafricanisme

Icône mondiale du reggae, prophète du mouvement rastafari et symbole universel de paix et de résistance, Bob Marley (1945–1981) est entré dans la légende bien au-delà de la Jamaïque. Si sa voix a porté la culture caribéenne dans le monde entier, c’est surtout sa relation intime et spirituelle avec l’Afrique qui lui a donné une dimension universelle. Pour Marley, l’Afrique n’était pas seulement une terre lointaine : elle était la « Mère patrie », l’origine, mais aussi l’avenir de la liberté des peuples noirs.

La révélation éthiopienne : 1966, année charnière

Le 21 avril 1966, un événement va bouleverser la Jamaïque et marquer durablement la trajectoire de Marley : la visite de l’empereur Hailé Sélassié Ier à Kingston. Considéré par les rastas comme le « Lion conquérant de Juda » et le Messie annoncé dans la Bible, Sélassié attire des foules immenses.

Bob Marley, alors aux États-Unis, ne participe pas directement à cette journée historique, mais il s’y identifie profondément. Ce moment l’amène à se déclarer rasta et à regarder l’Afrique avec un regard nouveau. L’empereur d’Éthiopie devient pour lui une figure spirituelle centrale. À partir de là, son œuvre et son engagement vont se nourrir de ce lien.

L’Afrique dans les chansons : de War à Exodus

Dès le milieu des années 1970, l’Afrique devient omniprésente dans sa musique. En 1974, Marley confie :

« Je sens l’Afrique, je veux aller là-bas écrire un peu de musique. Au lieu d’aller à New York, pourquoi ne pas aller au Ghana, au Nigeria, rencontrer le peuple noir, apprendre de nouvelles langues ? »

En 1976, il sort War, une chanson qui reprend presque mot pour mot le discours prononcé par Hailé Sélassié en 1963 devant les Nations unies. Le message est clair : tant qu’il y aura oppression et discrimination raciale, il y aura guerre. Le reggae devient une arme politique.

Un an plus tard, avec l’album Exodus (1977), Marley chante le retour vers l’Afrique-Mère, une aspiration centrale du rastafarisme. Le titre devient un hymne spirituel et identitaire pour la diaspora africaine.

1978 : première rencontre avec la Terre-Mère

C’est en 1978 que Bob Marley foule pour la première fois le sol africain. Il se rend en Éthiopie, à Shashemene, ville symbolique offerte par Hailé Sélassié aux peuples noirs de la diaspora. Pour Marley, c’est un pèlerinage spirituel. Il y retrouve la conviction que son rôle ne se limite pas à chanter, mais à accompagner les combats d’indépendance encore en cours sur le continent.

La même année, les Nations unies reconnaissent son engagement en lui décernant la médaille de la paix, remise par l’ambassadeur du Sénégal au nom de 500 millions d’Africains. Le Jamaïcain devient alors une voix politique, un porte-parole de tout un continent.

Zimbabwe : l’apothéose du combat panafricain

La lutte pour l’indépendance de la Rhodésie, rebaptisée Zimbabwe en 1980, occupe une place particulière dans l’engagement de Marley. En 1979, il compose la chanson Zimbabwe, véritable cri de ralliement pour les combattants nationalistes.

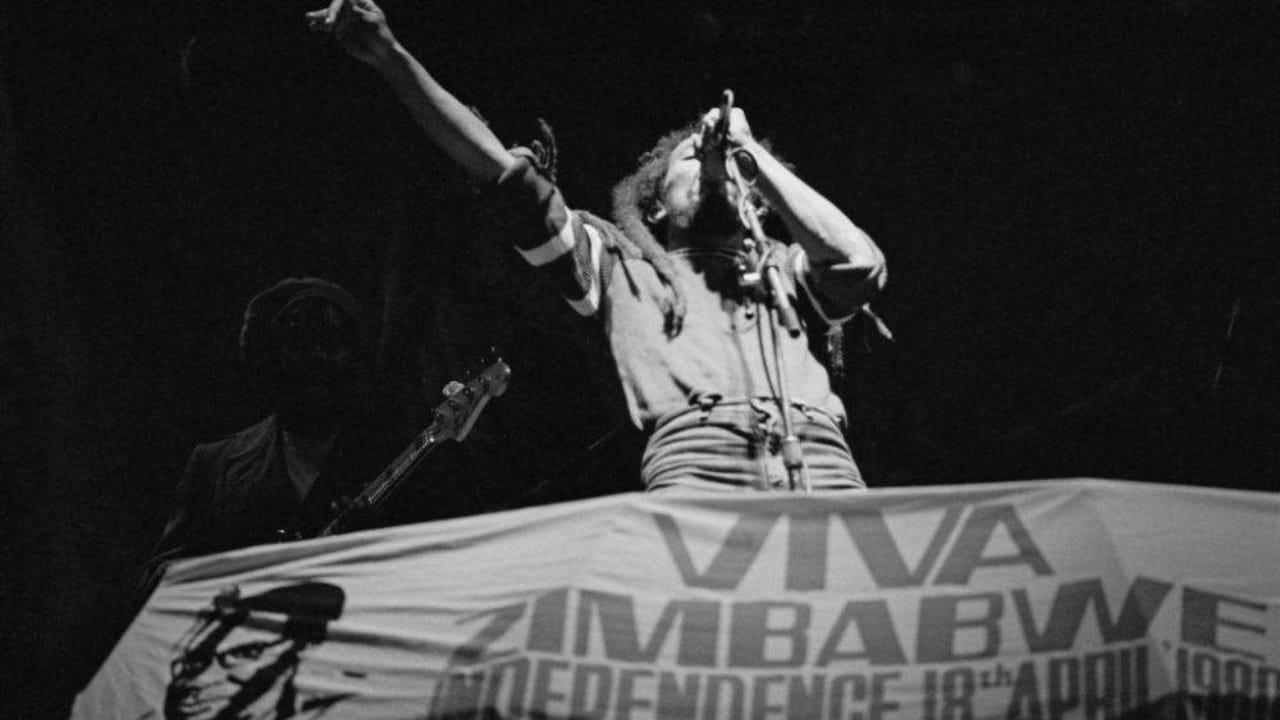

Lorsque le pays accède enfin à l’indépendance, dans la nuit du 17 au 18 avril 1980, Marley est invité à Harare pour participer aux festivités officielles. Il chante devant Robert Mugabe, le Prince Charles et des milliers de Zimbabwéens. Le lendemain, il donne un second concert devant plus de 50 000 spectateurs en liesse, venus communier avec celui qui avait mis leur lutte en musique.

Cette rencontre entre Marley et le peuple zimbabwéen est l’un des moments les plus puissants de sa carrière : l’artiste devient un acteur direct de l’histoire africaine.

Engagement contre l’apartheid et pour l’unité

Mais Marley ne se limite pas au Zimbabwe. En Afrique du Sud, il dénonce l’apartheid et participe à des concerts de soutien à la résistance. Dans son album Survival (1979), la pochette affiche les drapeaux de toutes les nations africaines alors en lutte pour leur souveraineté. On y trouve des hymnes comme Africa Unite, appel vibrant à l’unité du continent et de la diaspora.

Le reggae, grâce à Marley, devient plus qu’un style musical : une arme de libération et un outil de conscientisation politique.

Entre désillusions et espoirs

Tous ses voyages en Afrique ne furent pas des triomphes. Son passage au Gabon en 1980 lui laisse un goût amer : au lieu d’un concert populaire, il joue pour l’élite conviée par le président Omar Bongo. Une déception, tant Marley rêvait de chanter pour le peuple.

Mais au Zimbabwe, quelques semaines plus tard, il vit l’apogée de son combat, et comprend que son message a franchi les frontières.

Une icône éternelle pour l’Afrique

Le 11 mai 1981, Bob Marley meurt à seulement 36 ans, emporté par un mélanome. Mais en Afrique, son héritage est immense. Il reste célébré chaque année, notamment le 11 mai, comme une icône noire universelle, aux côtés de Nelson Mandela, Thomas Sankara ou Malcolm X.

De nombreux artistes africains s’en revendiquent encore aujourd’hui : Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly en Côte d’Ivoire, Meta Dia au Sénégal, ou encore Sams’K Le Jah au Burkina Faso. Tous voient en lui un maître, un guide spirituel et artistique.

Bob Marley, une passerelle entre la diaspora et l’Afrique

Même s’il n’a pas passé beaucoup de temps sur le continent, Marley a su incarner le lien entre l’Afrique et sa diaspora. À travers sa musique, ses paroles et son engagement, il a offert aux Africains une voix mondiale, et aux descendants d’esclaves une terre de retour spirituel.

En Jamaïque comme en Afrique, son héritage reste vivant. Car Bob Marley n’était pas seulement un chanteur de reggae : il était un messager de l’unité africaine et un militant du panafricanisme.